Ноябрь-декабрь 2008 года

…

Подводное легкое

Куда хочется сбежать в непогоду? Конечно — к теплому морю, чтобы заглянуть в его сказочные глубины. «Нырять, — писал знаменитый исследователь океанских тайн Жак-Ив Кусто, — безопасно, нырять увлекательно, я не знаю другого занятия, которое так вознаграждало бы человеческую любознательность...» Между прочим, безопасным ныряние стало как раз благодаря Кусто. Именно он в 1943 году в содружестве с Эмилем Таньяном создал акваланг («подводное легкое»).

Раньше ныряльщикам просто приходилось задерживать воздух. Первый рекорд погружения показал в 1983 году француз Жак Майоль, достигший глубины в 105 метров и поднявшийся на поверхность за 3 минуты 14 секунд. Но уже в 1996 году кубинец Франсиско Реррейра Пипин достиг, задержав дыхание, глубины в 133 метра.

В Японии существуют так называемые «морские девы» («ама»). Вот уже 2000 лет они ныряют на глубину в 15-24 метра. Ама страдают от профессиональной болезни — с возрастом их ждет поражение легких и глухота. Ловцы жемчуга с тихоокеанских островов опускаются на глубину в 45 метров. Плата за погружение — болезнь таравана, в переводе — «чудак». Таравана выражается головокружениями, параличом, а при сложном течении ведет к смерти. Страдают недугами и рекордсмены среди ныряльщиков — греческие охотники за губками, погружающиеся на глубину до 56 метров.

Связаны все эти болезни с особенностями работы легких. Уже при погружении глубже 40 метров легкие (а их объем на поверхности — 7,5 л) сжимаются до 1,5 л. При дальнейшем погружении грудная клетка сжимается, а диафрагма вдавливается в грудную полость. Поэтому над проблемой «подводного легкого» бились многие изобретатели.

Одним из первых проект оригинального дыхательного прибора предложил итальянец Джованни Альфонсо Боралли в 1682 году. Изобретатель предлагал пловцу, облаченному в специальный костюм, брать сжатый воздух с собой — в специальном сосуде. Сосуд, который был одновременно и шлемом со смотровым окном, и резервуаром для воздуха, укрепляли за спиной ныряльщика. Использованный воздух выдыхали через трубку.

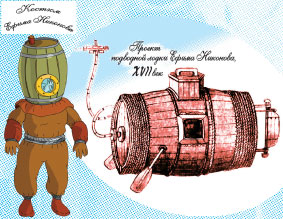

Русский изобретатель-самоучка Ефим Никонов в 1719 году придумал для водолаза кожаный костюм, бочонок с окном-иллюминатором и противовесу. Воздух находился в бочонке, но было его не так уж много, поэтому погружения были не очень долгими.

В 1860 году появился дыхательный аппарат, похожий на современный, французов Бенуа Рукейроля и Огюста Денейруза. К спине водолаза прикреплялся резервуар, в который с поверхности по шлангу подавался воздух. Назвали аппарат аэрофором.

У нас производить акваланги в массовом порядке стали с 1957 года. Первые конструкторы — А. И. Солдатенков, Ю. В. Китаев и А. И. Гнамм. Автономный воздушный морской акваланг (АВМ-1) состоял из воздушных баллонов емкостью в 7 литров, запаса воздуха хватало на час работы под водой. Но акваланги постоянно совершенствуются, позволяя человеку погружаться все глубже и оставаться под водой все дольше.