Сентябрь 2010 года

…

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ГЛАЗАМИ МЛАДШЕЙ

Первый взгляд

Я сразу поняла, что ей от меня чего-то надо. Я давно научилась это узнавать по лицам людей: если им что-то требуется, их лица становятся неискренне добрыми, даже внимательными. На худой конец – строгими. А у тех, кому от тебя ничего не надо, лица совершенно равнодушные, пустые.

На них ничего не написано — никакого там внимания, Боже упаси. Никакого интереса. Они даже не видят тебя, люди, которым все равно. Им вообще все равно. Им все равно, есть ты или тебя вообще нет. Так что жить надо настороже. Повнимательнее вглядываться. И не бояться тех, кто тебя не замечает. Зато бояться тех, кто пристально за тобой наблюдает да еще тихонько улыбается.

Хорошо одетая девушка

Вот и эта. Шла ко мне через двор и улыбалась. Хорошо одетая — белые брючки, белая кофточка, русые волосы, голубые глаза — почти Барби. Пугаться, вроде бы, нечего. Но я очень много разговаривала с этими взрослыми. И знаю, что надеяться на них нельзя.

Только измучают.

И я тихонечко — ничего особенного, не побежала же — отправилась к входу в наш дом.

Она позвала меня:

— Девочка!

Но я не обернулась, только чуть прибавила шагу: мало ли тут девочек?

Так бы я и отделалась от нее, хоть на время. Но тут передо мной выросла толстая, будто китиха, замша директрисы Марьванна и перегородила дорогу.

— Что же ты, девочка? — спросила вкрадчиво. — Разве не слышишь, как тебя кличут?

Счастливая эта толстуха, Марьванна. Трескает и лопает щи и кашу, а никак не запомнит наши фамилии или хотя бы только имена.

Пришлось обернуться.

Знакомство

— Ты ведь Настя? — спросила она, и мне показалось, что она волнуется.

Я повнимательнее посмотрела в ее лицо. Ну да, волнуется как-то странно, хотя и улыбается. В общем, не противная. Что-то есть в ней неуверенное.

Я кивнула.

— Настя Светлакова?

— Чернакова, — отвернула я глаза.

— Как! — почти поперхнулась хорошо одетая девушка и поднесла к лицу бумажку. Потом опустила ее резко, спросила:

— Ты шутишь?

— Нет, — ответила я. — Когда светло, я Светлакова. А сейчас Чернакова.

— Но сейчас же светло? — удивленно и почему-то радостно воскликнула она.

— Эх! — я вздохнула. — Вам это только кажется.

— Вот видите, — прогудела за моей спиной китиха Марьванна. — Они и фамилии-то свои меняют.

— Перемешивают, — уточнила я, неизвестно к чему.

Вообще-то, известно. Это во мне заговорил дух противоречия.

Ольга Олеговна

И тут она меня удивила. Причем, самым простым способом.

— Давай, — сказала, — знакомиться. Меня зовут Ольга Олеговна.

И я смутилась. Никогда мне не встречались такие названия. Ольга! Да еще Олеговна! Два «о» и два «л». «Ол-ол» — слышится. Как-то кругло, непривычно, а то у нас все какие-то угловатые Марьванны, Зинпетровны, Нинстепанны.

Наверное, я маленько замешкалась, и Олола прорвалась с объяснением.

— Я учусь на психолога в университете, — сказала она. — И меня послали к вам на практику. И я попросилась к тебе, понимаешь?

А вот это было совсем ни к чему.

Почему это ко мне? Других, что ли, мало?

Я так ей и сказала.

Мне даже понравилось, как она задребезжала.

Будто тонкий такой стаканчик. Личико ее слегка затряслось, наверное, от неожиданности.

Вот это мне нравится! Когда взрослые волнуются.

Разговаривают со мной, а меня понять не могут.

И не надо, не надо!

Не надо попусту лезть в чужую душу, пусть даже пальчики ваши наманикюрены и чисты, как у Ололы.

Ох, как мне хотелось так ее и назвать.

Но я повернулась к ней спиной и отправилась в спальню.

Зинпетровна

Я села на свою кровать в палате, хотя это не разрешалось. Надо было сесть на стульчик. Но стульчики, которые выстроены у стенки, детсадовские. Для малышей. А мы уже не малыши. Кто во втором классе, кто в третьем. И вообще…

Поэтому я села на кровать, покачала ногами от нечего делать. Зачем-то я догадывалась, что от меня не отстанут.

Прискакала дежура, крикнула:

— Светлакова, к директору!

Мне вот это совсем непонятно. Ведь слово директор мужского рода. А Зинпетровна у нас рода женского, даже бабьего. Я хихикнула, пока к ней шла: почему не существует по русскому языку бабьего рода? Было бы понятнее.

Зинпетровна — баба очень больших размеров. Почти как Марьванна. Но та уж законченная китиха: голова слилась с телом, шея заплыла салом, и заместительниша выглядит сплошной такой тушей. А директор женского рода только приближается к этому образцу. Она пока еще только акулиха. Руки, до плеч свободные от одежды, напоминают небольших поросят, шея похожа на громадную колбасу, груди на окорока, спрятанные от взгляда, а само тело… Как бы сказать… В общем, под Зинпетровной находится не стул, а широкая, без спинки табуретка, сделанная ей по заказу нашим комендантом Ерофеичем.

Что же про лицо директора — оно вообще смахивает на арбуз с глазами и маленькой дырочкой для рта. И вот из этой дырочки, как я вошла, послышался тихий скрип:

— Светлакова — Чернакова — Рыжакова аль Краснова! Как себя ни назови, а к студентке подойди!

Эдакие стихи пропищала. Этакая-то громадина!

И арбуз этот расхохотался. Писклявым таким голоском. Совершенно безобидным. Может быть, даже просительным.

Никого больше в кабинете не было. Только я и обильная Зинпетровна. И все у нее получилось довольно хитровато — с этими-то стишками. Иначе бы я, наверное, уперлась.

А тут только скривилась, кивнула головой и вышла в коридор. Лишь там рассмеялась.

Точнее, просто всхлипнула.

Разговор

Вышла во двор и снова увидела Ололу — на том же месте, где я от нее отвернулась. Будто и с места не сходила. Как же тогда директор про Чернакову узнала?

Я подошла к этой красивенькой Барби и спросила:

— Чо надо?

Она вздрогнула почему-то. И попросила:

— Я говорить с тобой хочу.

— Говорите, — сказала я равнодушно.

— Долго говорить. Может быть, много дней.

Я не удивилась, а догадалась и сразу будто устала.

— Вы из милиции?

— С чего ты взяла? Я студентка.

Но я не поверила. Ходят тут всякие. Выведывают разные разности. Будто я их не видала.

Мы пересекли наш детдомовский двор. Обогнули сопливых малышей с воспитателкой, ну и нас обогнули парни из старших групп, которые перекликались отдельными буквами и словами, будто дурачки:

— Ну!

— Э-э!

— Ага!

Свора хитрованов в масках дурачков.

Моя Барбичка сжималась при их виде, чувствовала себя тут неуютно. Ей хотелось отсюда удрать — ну и удрала бы. Зачем ей я?

Наконец, мы нашли скамейку в тенечке. Она открыла свою сумку, достала бумажки и сразу стала опасной.

— Значит, зовут тебя Настя? Анастасия или Настасья?

— Чего? — не поняла я.

— Ну, у твоего полного имени есть разные варианты.

— Варианты? — Мне понравилась эта мысль. Но я не знала. И пожала плечами. Сказала:

— Мне все равно.

— Уточню, — проговорила Олола, — посмотрю в твоем личном деле.

Потом оторвалась от бумажек, собрала их махом и сунула в сумку. Наверное, они поэтому так и похожи эти два слова, что в сумку можно что-нибудь сунуть.

— Давай просто поговорим, — предложила Барби и улыбнулась мне, чтобы, наверное, расположить.

Но я была начеку.

— Что ты любишь? — спросила она.

— Ничего, — ответила я.

— Ну-у! — удивилась она. — А хотя бы мороженое? Газированную шипучку? Пирожные?

— Мне все равно, — ответила я. — Ем, что дают.

— А-а! — удивилась Олола. — Ну а котят, щеночков ты любишь? Радуешься им?

— Чего тут радоваться? Все равно их выкинут с нашего двора. Не полагается им здесь. От них блохи, всякая зараза. Врачи не велят. Ну и Марьванна. Прикажет Ерофеичу, и нет никого!

— Ну а ты телевизор смотришь? Что тебе нравится? Кино? Мультики? Может, «Смешарики» — ты их видела?

— Видела.

— Ну и что?

— За дурачков нас держат. Веселят. А нам не веселится.

— Может, любишь какую-нибудь книжку?

— Нет.

— Почему?

— Не люблю читать.

И тут она брякнула:

— Ты можешь рассказать про свою семью?

Вот оно: я повернула к ней лицо. Опять на меня навалилась усталость. Спросила ее:

— Вы из милиции?

— Да нет же, нет! — воскликнула красивая, но неумная девушка. — Я студентка.

— Ну и не лезь, раз студентка, — сказала я ей без всякого выражения, не спеша встала со скамейки и ушла в палату.

Теперь я уже легла на кровать.

Черт с ней, с этим директором бабьего рода, с этой китихой, которая может войти и загундосить, с этим ее распорядком дня, дежурами…

И этой студенткой.

ГЛАВА ВТОРАЯ: ГЛАЗАМИ СТАРШЕЙ

Как быть

Из меня так и перла злость. Я глаза прикрыла, чтобы успокоиться, найти объяснения.

Всякая злость — это внутренняя волна. Поднимается в человеке, даже над человеком, накрывает его с головой. Пожалуй, не с головой, а с сердцем. Надо подождать. Волна эта схлынет. Вообще уйдет.

И у меня тогда схлынула. Что толку обижаться на эту трудную девочку. Она даже не знает своего полного имени. А оно так красиво звучит — Анастасия.

И вообще! Я получила то, к чему стремилась. Тема моего диплома — «Дети риска». Вот я и ищу их по всему городу. Мой научрук, то есть научный руководитель, говорит: «Это огромная тема! Для диссертации. Для большой книги! Влезай в нее! Узнавай этих детей! Обобщай! Делай выводы! Иди вперед!»

И вот я попробовала. Анастасия первая.

Из ее личного дела следует, что она совсем одинокий человечек.

Мать Анастасии убил ее сожитель, как нынче говорят, бойфренд. Не муж — мужа не было, не отец Насти — имя отца неизвестно… А просто… И причина убийства осталась неизвестной. Не смогли докопаться. Убийцу посадили, а Настю передали в детский дом.

Еще известно, что Настя была единственным всему свидетелем. Но не смогла ничего рассказать… Что там говорить, потрясение чудовищное.

Ну и вот. Она — дитя риска.

Что за риск? В чем он? Это мне требовалось для диплома. И вся ее история займет в дипломе одну, от силы две странички. А может, и всего только половинку. Без имени девочки. Ее история будет скрыта одной буквой А, Анастасия. Или Н, Настя. Вот и все.

Больше мы с ней не увидимся. Забудем друг про друга. И, конечно, не я ей, а она мне нужна сейчас, чтобы докопаться до глубин ее истории и потом описать в дипломе.

Так что нечего злиться. Ты видишь Настю первый раз. И требуется увидеть и разузнать еще про сто таких, как она, ребятишек. Постарше и помладше. С историями, непохожими одна на другую. Но с тяжелыми историями.

И сможешь ли ты?..

Разные лестницы

Я подумала, что жизнь, наверное, можно смоделировать, как множество сходящихся и расходящихся лестниц, такое есть в Петергофе. Или Версале. Они идут полукружьями — прекрасные белокаменные подъемы, пересекаются, переплетаются, и мало кто замечает, что есть еще боковые лесенки, с крутыми и высокими ступенями для всяких простых прохожих — садовников, например, чернорабочих, водопроводчиков. А есть где-то в глубинах подземных и вовсе железные узкие лесенки, по которым поднимаются и опускаются невидимые с передних анфилад разнообразные люди — кто-то нужный для этого царства жизни, а кто-то и вовсе бессмысленный: невостребованный, забытый, ничей.

Про жизнь есть великая фраза в Библии: много званых, но мало призванных!

Вот-вот! И как тут разобраться, кто в миру званый, а кто призванный?

А вдруг вот кто-то из тех, кто в грязи и тьме ползет по отвесной лестнице в глубину канализационного люка, окажется не званым, но призванным?

Обозленный на весь мир за свою неудавшуюся судьбу — неудавшуюся не по его, личной, причине, скажем, бестолковости, лени, нежелающий учиться, стремиться, понимать. А просто потому что так, независимо от его желания, распорядился злой рок. И вот обозленный этот человек — мужчина или женщина, девочка или мальчик, вдруг доберется до крана, который устроен, чтобы подавать воду в сверкающие фонтаны жизни, как в Петергофе или Версале, и закрутит этот кран?

Что он совершит?

Для тех, кто на блистающих анфиладах жизни, — Зло.

А для тех, кто во тьме?

На боковых переходах, лесенках и лестничках, может, совсем гнилых, деревянных, готовых обрушиться?

Ведь для них-то это — Добро!

Кто я такая

Ну хорошо, хорошо… А ты-то кто такая? Где ты находишься? Куда сама рвешься? Зачем?

Неплохой вопросец.

Мой папа был летчиком-испытателем. Он не разбился, как бывает с испытателями чаще всего. А просто умер. Наверное, не хватило сил для такой работы. Мама получала пенсию на меня. Она называлась — «по потере кормильца».

Выходило, что мама не может прокормить меня сама. Так, конечно, и выходило. Мама работает в Художественном музее и водит экскурсии.

Ее местоположение в жизни — скорее боковые лестницы. И если она выходит на широкие беломраморные ступени, то только для сопровождения блистательных или хотя бы важных персон. Например, во время приемов, где требуется кто-то, по-настоящему знающий искусство. А таких людей на сияющих лестницах как раз и недостает.

Была еще у меня бабушка Маня, то есть Мария. Она покинула нас, умерла. Всего-то год назад! О, душа моя, совесть моя! Я до сих пор не могу прийти в себя. Но она слишком много значила для меня, чтобы помянуть ее скороговоркой. О ней я думаю долго, протяжно, вспоминать ее поспешно для меня тяжкий грех.

Пока же скажу, что я дитя троих — моего папы, которого нет давно, и только добрый дух его покровительствует нашей женской семье да пенсия «по потере кормильца». Мамы, которая, находившись за день по музейным залам, вернувшись домой, скидывает туфли и бессильно падает на диван. И духовной нашей кормилицы Марии, бабы Мани.

Это они втроем, глядя, как я расту, и, наверное, оборачиваясь по сторонам, приняли от меня независящее решение: я должна быть на главных лестницах жизни, полноценной и признанной хозяйкой своей судьбы, там, где красиво, весело, может быть, даже незадумчиво живется. И где неизвестны, откуда невидимы боковые лестницы, лесенки, вниз уходящие лестнички…

Им нравилось, что соответствую мировым стандартам. Что я стройна, что у меня длинные ноги, красивые русые волосы и голубые глаза. Кто-то на улице обозвал меня Барби, я пришла заплаканная домой, и баба Маня, моя благодетельница, вздохнув и совсем не радуясь, произнесла радостные слова:

— Чего же ты плачешь, дурочка? В этом, может, твое счастье заключено. Великая удача.

Подумав, прибавила:

— Другое дело, что это удача внешняя. Надо это всегда помнить. Тебя Господь одарил красивой оболочкой. А вот вдохнуть в нее достойный смысл придется тебе самой. Ты сама за себя отвечаешь.

И не только перед собой.

И вот я вроде Барби. Но не хочу ею быть. Поэтому учусь на психологическом факультете. Добралась до пятого курса.

Собираю материал для диплома на тему «Дети риска».

И первое же дитя риска, девочка Анастасия, Настя, которая войдет в мою работу одной только буквой А или буквой Н, отправила меня куда подальше.

Сказала мне совсем по-взрослому:

— Ну и не лезь!

Большие тетки

Помаялась, повертелась я на дворовой лавочке, и повело меня к директору. Сами собой ноги пошли, хотя я была уже там и подала университетское письмо о содействии. И уже назвали мне Настю-Анастасию как яркий образец детей риска.

Зачем я шла, понять не могла. Уже поняла, что Зинпетровна, эта женщина-окорок, ничего не знает.

Тонкую папочку, личное дело — пожалуйста. А больше — нет.

Но все-таки к ней прибрела.

Большая тетка, дети, наверное, зовут ее Мясокомбинат, не иначе. Будь я ребенком, так бы и назвала. Но голосок у нее, как у Дюймовочки. Вот какие несоответствия случаются.

— Ну что, — пропищал Мясокомбинат голосом Дюймовочки. — Нашли общий язык?

Я головой покачала.

Зинпетровна вызвала Марьванну. Когда та вместилась в кабинет, я за себя испугалась. Они вдвоем занимали почти все пространство. Надо мной нависали. Но говорили доброжелательно.

— Ну что, Марьванна, — пропищала Зинпетровна, — надо выручать студенточку! Скажи что-нибудь про Светлакову.

— А чо скажешь? — прогудела замша. — Для меня дак они все одинаковые. Проснулись — поели, поели — поучились, поучились — поели, поели — погуляли, погуляли — поиграли, поиграли — потелевизорились, а потом — спать!

— Ну-у! — засмеялась Дюймовочка с обликом Мясокомбината. — Еще подумают, что мы с тобой примитивные тетки! Институтов не кончали! Психологии не знаем!

— Зна-аем! — прогудела Марьванна. — Для них лучшая психология, чтоб все утихло, угомонилось, забылось. Ведь у каждого своя тоска.

Я взглянула на нее с интересом.

Слово «тоска» было каким-то ключиком.

— Значит, тоска? — переспросила.

— Из них ведь ничего не выжмешь, — подхватила Зинпетровна. — Они не хотят вспоминать плохое.

— А кто хочет? — пророкотала Марьванна. — Ты? — полезла на меня. — Я? — ткнула в свою обильную грудь. — Вот тебе и вся психология.

— Но все-таки, — попросила я, — про Настю. Вспомните хоть что-нибудь.

— Про себя она молчит. Обо всем остальном — болтает, — сказал Дюймовочкин голос.

— Заторможена, — добавила Марьванна. — Ничему не удивляется. Не радуется и не горюет. Девочка, которой все равно. Угу! Угу! — гукала сама себе Марьванна, и огромное тело ее колыхалось.

— А ты сходи-ка с ней куда-нибудь, — вдруг предложила Зинпетровна.

— Куда? — встрепенулась я.

— Театр она не потянет, — проговорила задумчиво Дюймовочка с иным обликом. — В кино, может?

— А в музей? — спросила я.

— Вряд ли, — усомнилась Марьванна. — Хотя и попробуй. Для начала.

Я ехала в троллейбусе домой и думала об этих больших тетках. В конце концов, они, оказалось, не так уж просты и не совсем отвратительны.

Но почему же они такие толстые?

Может быть, больные?

Дома

Вечером я договорилась с мамой, что завтра, наверное, приду к ней в музей вместе с первой девочкой из моего диплома. Моя бедная, всегда уставшая мама, конечно, согласилась. А немного погодя спросила:

— Ей же как-то надо по-особенному искусство показать?

Я задумалась. В мамином музее, вернее-то, в музее, где работала мама, я, наверное, тысячу раз была. И то не все знала. Для человека, который сюда попадал в первый раз, он, наверное, на лес походил, где, конечно, заблудиться нельзя — в каждом зале сидят хранительницы. Но потеряться — вполне возможно. Да так, что голова — кругом. Лучше-то всего ходить в музее по какой-нибудь теме. Например, передвижники, — но и только это целый мир. Совсем хорошо, одного только художника посмотреть. Или даже только одну картину.

Но это редко кому дано. Только тому, кто в музей попасть может часто. Почти как к себе домой. И такой счастливицей ведь была я, раз мама у меня в музее работала.

А самой любимой моей картиной была «Аленушка» Виктора Васнецова. Помните? Сидит возле омута с черной лесной водой красивая девушка и задумчиво на тебя смотрит. О чем думает? Печалится о чем? Есть о чем подумать, что придумать. Может быть, о милом своем печалится? О будущем мечтает?

И я маме сказала про «Аленушку».

— Ну что ж, — подумав, ответила она. – Картина должна обучать мысли. Для меня, например, «Аленушка» — это грусть о моей ушедшей молодости. А для тебя?

— Для меня образец русской чистоты и красоты. И я бы хотела быть такой.

— Ну вот. А кем окажется для нее? Ты подумала?

— Нет, — ответила я легкомысленно, — но страшиться нечего. «Аленушка» на дурное не наведет.

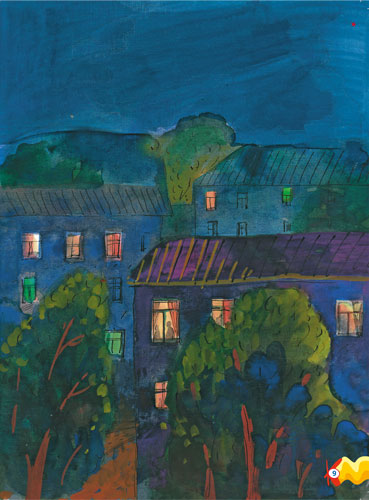

После ужина мы с мамой накрыли чай на две персоны. На нашем балконе. Для нас двоих.

Мы любили вечером, когда город утихал, посидеть здесь и посмотреть, как люди начинают ходить медленнее, дети — кричать потише. И вообще, сквер под нами, заросший деревьями, наполнялся тяжестью и прохладой. Опускалась мгла, переходящая в сумерки, и мы с мамой пили чай, изредка обменивались словами и фразами, чаще всего малозначительными, и было нам всегда хорошо и покойно.

А на этот раз мама сказала:

— Доченька, я почему-то беспокоюсь за тебя.

— Отчего, мама?

— Вот приведешь ты эту девочку в музей. Сходишь с ней в кино. Разговоришься. Выяснишь, что тебе надо. А что дальше?

— Дальше? — переспросила я. И пожала плечами. — Дальше буду искать следующее. — Я помялась. Прибавила: — Дитя риска.

Я не растерялась, нет. Ведь и сама думала об этом. От меня никто и ничего не требовал. Я должна написать диплом. А для этого мне нужны дети. Дети риска. Я не буду трогать их имена, но от меня требуется потрогать их судьбы, вот что. Потрогать и отойти. Но мама спрашивала верно. Мне даже показалось, что это ее устами меня спрашивает совесть нашей семьи баба Маня, покойная Мария.

— А что я могу сделать? — спросила я маму.

— Вот именно! — ответила она. — Что ты можешь сделать? Для нее?

Внуково

30 июня — 12 июля

2009 год

| Альберт Лиханов |

Художник Катя Толстая | |

| Страничка автора | Страничка художника |