Август 2014 года

…

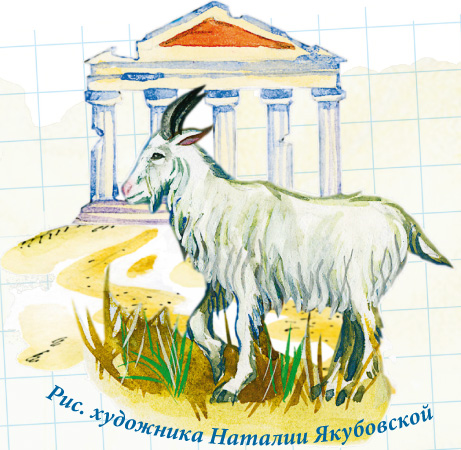

История исторических изречений

Однажды академик Пятитомов с внуком Сережей отправились с дачи на прогулку, прихватив с собой профессора Синицына — для компании, и корзинку с провизией — на случай, если проголодаются. На травянистом холме за полем им повстречалось козье стадо. Сережа стал предлагать какой-то козочке котлету.

«Ме-е! Ме-е!» — зачастила коза, но есть почему-то не стала.

— Что за капризы? — неодобрительно покачал головой внук академика.

Тем временем раскричалось все стадо.

— Может быть, — посерьезнел Сережа, — что-то случилось? Неужели какая-то трагедия?

— Если подходить к вопросу этимологически, — сказал профессор, — то мы присутствуем и при капризе, и при трагедии одновременно. Первый происходит от французского «caprice», а тот, в свою очередь, от итальянского «capro», что и означает «коза». Животное это своенравное, мало предсказуемое, вот и…

— А древнегреческая трагедия, — подхватил академик, — возникла из театрализованных постановок в честь бога Диониса, которого, по преданию, всегда сопровождали сатиры — полулюди-полукозлы. Поэтому хор в древних трагедиях был одет в козлиные шкуры. «Трагедиа» в переводе с греческого — «козлиная песнь».

— А если подходить менее научно, — продолжил профессор Синицын, — то нет ни капризов, ни трагедии. Дело в том, что коза — существо травоядное, и ей твоя котлета совершенно ни к чему, — и он достал из корзинки с провизией пучок петрушки.

| Николай Голь |

Художник Елена Болгова | |

| Страничка автора | Страничка художника |