Октябрь 2013 года

…

Рубрика И эхо таинства за шелестом кулис…

На исходе XIX века казалось, что пуантами закончилось развитие русского балетного искусства. Мариус Петипа довел до совершенства искусство «большого балета», то есть представление с развитым сюжетом и с развернутым музыкальным сопровождением. Среди вершин его — «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» Чайковского, «Раймонда» Глазунова. Но ХХ век принес новые веяния. Балет становится синтезом танца, музыки, литературы, живописи. Классический балет с его «пачками» (короткие воздушные юбочки) и пуантами уходил в прошлое. Новый тип балетного спектакля создал русский танцовщик и балетмейстер Михаил Фокин. Его «коньком» стали одноактный балет и балетная миниатюра.

Разноцветные, необычные костюмы артистам придумывали молодые художники Головин, Добужинский, Бакст, Бенуа, Сомов. Они строили и расписывали замысловатые декорации.

Фокин часто выбирал музыку, написанную совсем не для балета, например, «Исламей» Балакирева, «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, вальсы Шопена («Шопениана»).

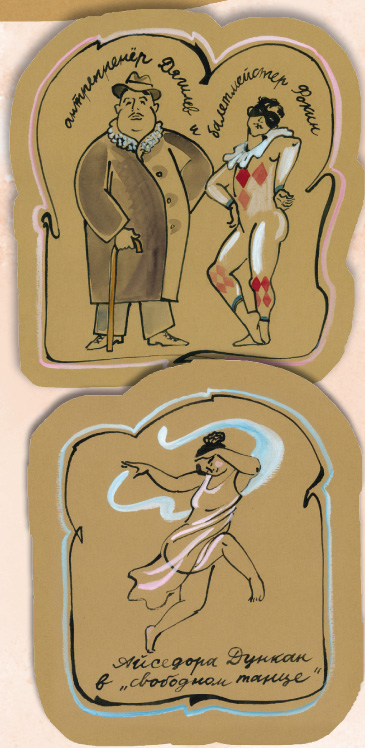

Самую большую славу принесли Фокину балеты на музыку Стравинского — «Петрушка», «Жар-птица». Но их Фокин ставил уже не для петербургского Мариинского театра, а для «Парижских сезонов Дягилева». Был в начале ХХ века такой замечательный антрепренер (организатор театральных представлений) — Сергей Дягилев.

В 1907 году он организовал в Париже «Русские сезоны» — симфонические концерты и выступления русской оперы. А в 1911году он создал балетную труппу, во главе которой встал Михаил Фокин.

«Русский балет Дягилева» имел феноменальный успех и оказал огромное влияние на весь европейский балет позднего времени.

Необычайно расширились выразительные средства танца. В него вплелись пантомима и акробатика. Родился стиль «свободного танца».

Среди известных его пропагандистов была американская танцовщица Айседора Дункан, придумывавшая сольные миниатюры с литературно-художественным сюжетом.

Особенно знаменит был ее танец «Марсельеза» по сюжету картины Делакруа. О «пачках» и «пуантах» было забыто — Дункан танцевала в простом свободном платье и… босиком.

Рождались другие стили танца — «танец модерн» в Америке, «ритмопластика» в Германии… В европейский балет в это время пришли художники новых течений — Матисс, Пикассо, Брак, Леже.

Традиции «Русского балета Дягилева» в 1920–30-х годах продолжили работавшие с ним и основавшие потом свои театры балетмейстеры Лифарь, Баланчин, Нижинский, Анна Павлова.

| Юрий Кружнов |

Художник Елена Эргардт | |

| Страничка автора | Страничка художника |