Октябрь 2011 года

…

История исторических изречений

ФИЛЬКИНА ГРАМОТА

— Позор! — сказал академик Пятитомов внуку Сереже и протянул листок с его недавней домашней работой профессору Синицыну, своему другу и постоянному соавтору. — Пять синтаксических ошибок, семь грамматических. Что получается в итоге?

— Двенадцать, — не задержался с ответом соавтор.

— Ошибаешься: двойка! Сам посмотри.

— Да уж, — покачал головой профессор и стал разглядывать сочинение. — «Иван Грозный и его время»… Интересная тема. А вот и оценка. И надпись красными чернилами: «Изволь переписать эту Филькину грамоту». Вы не находите, коллега, что сказано резковато?

— Вот и я говорю! — согласился академический внук. — Придирается Екатерина Львовна. Я — Сергей, Грозный — Иван Васильевич, при чем тут Филька? Если уж честно, то грамота — моя.

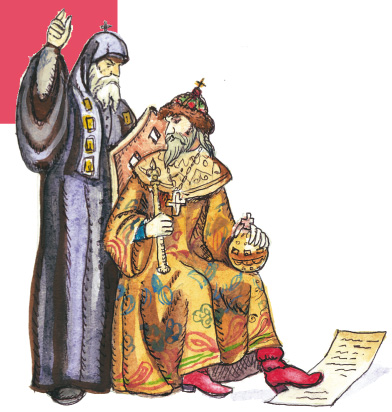

— Ты не прав, — покачал головой академик. — На Руси грамотой называлось письмо, послание. Их, в частности, во множестве писал царю митрополит Московский Филипп Колычев. Он выступал против бесчинств Ивана, обличал его самодурство, клеймил опричнину, призывал государя образумиться.

— Но тот, — продолжил профессор рассказ академика, — ничего и слышать не желал, презрительно именовал митрополита Филькой, а его письма — Филькиными грамотами. Это уже потом так стали называть любой безграмотный, не имеющий смысла текст — вне зависимости от имени его автора. Так что Филькина грамота имеет прямое отношение и к тебе, Сережа, и к Ивану Васильевичу, и к его времени.

— Спасибо! — сказал Сережа. — Вот об этом я Екатерине Львовне и напишу!

— Только грамматику не забудь проверить, — посоветовал дедушка.