Май-июнь 2011 года

…

Рубрика Голоса исчезнувших времен

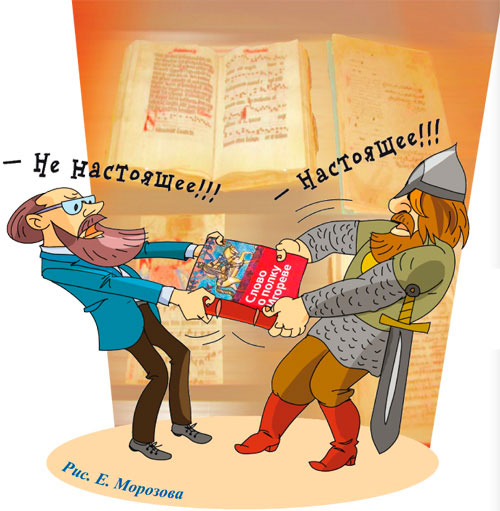

Это подделка или сокровище?

До изобретения печатного станка все книги переписывали вручную. Это была тяжелая, кропотливая работа. Она требовала от переписчика внимания и усердия. «Голова моя болит, и рука затекла!» — такую приписочку оставил однажды на книжном поле безвестный русский писец.

Чаще всего книги переписывали и хранили монахи в монастырях — для монахов переписывание было формой подвижничества, служения Богу.

Так у каждой летописи, воинской повести, сборника законов и любой другой книги появлялись рукописные копии — списки. У некоторых произведений таких списков может быть десять, или даже сто, а у некоторых — всего один или два. Лишь в одном списке дошло до наших дней знаменитое произведение нашей древней книжности — «Слово о полку Игореве».

…Князь Игорь Святославич жил в XII столетии и княжил в Новгороде-Северском — русском городе, который стоял недалеко от степной границы.

Время тогда было неспокойное. Степные кочевники-половцы часто нападали на Русь, жгли города, угоняли в рабство мирных жителей. И князья Руси время от времени совершали военные рейды в половецкую степь.

Игорь Святославич отправился в такой поход весной 1185 года. Но поход Игоря кончился разгромом русского войска, а сам князь попал в плен.

Игорю вскоре удалось бежать на Русь. Но последствия неудачи оказались трагическими — половцы осмелели, напали на южнорусские земли и причинили немало бедствий…

И вот современник князя Игоря написал о походе князя удивительно яркую, поэтичную повесть — «Слово о полку Игореве, сыне Святославля, внука Олегова». Имя автора «Слова» до сих пор неизвестно.

Книжники Руси, конечно, знали «Слово о полку Игореве». Они использовали его сравнения и поэтические приемы, а иногда и прямо цитировали. Но вот переписывать само «Слово» они отчего-то не любили. Может быть, потому, что в «Слове» упоминались языческие божества, неприятные монахам-христианам.

И воинская повесть-поэма дошла до нас только в одном позднем списке — в составе большого сборника. По этому списку его впервые издали в конце XVIII столетия. А потом грянула война 1812 года, и рукопись «Слова» погибла в пожаре Москвы.

Никто не может проверить издателей «Слова» — правильно ли они поняли его текст? Никто не сможет изучить обстоятельства создания единственной рукописи «Слова». И некоторые ученые даже стали считать «Слово о полку Игореве» подделкой, созданной в XVIII столетии.

Но в наши дни исследователям древнерусского языка удалось доказать подлинность знаменитой повести. Слова в ней стоят именно в тех формах, в каких ставили их в XII веке. Чтобы создать подделку такого уровня, автор XVIII века должен был знать о языке Руси столько, сколько знает о нем современная наука. А это невозможно.

Но, может быть, второй список «Слова» еще ждет своего исследователя где-нибудь в рукописном отделе библиотеки или музея. И как знать, не суждено ли кому-нибудь из вас, дорогие друзья, открыть его для науки?

"Слово о полку Игореве" — величайший памятник древнерусской литературы.

| Михаил Савинов |

Художник Евгений Морозов | |

| Страничка автора | Страничка художника |