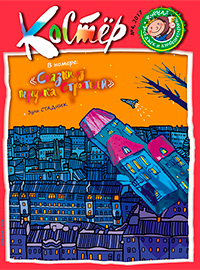

Апрель 2017 года

…

Рубрика Вот в чем вопрос

Каждый год ограмные пространства России страдают от пожаров, которые начинаются с безобидного поджога сухой травы.

Многие отвечают на запрет выжигания травы так: «Наши предки жгли — и мы будем».

Давайте разберемся, откуда пошла такая традиция, и почему в Московском княжестве выжигали траву?

Действительно, в XVI—XVII веках существовал указ: ежегодно по всей южной границе Московского княжества выжигать траву, чтобы у возможной неприятельской конницы не было кормов. Что говорить — и в мирное время содержание армии требует больших расходов, а в военное — и подавно, ведь лошадям требовалось немало травы.

То есть выжигание травы было своеобразным «экологическим оружием», достаточно серьезным видом борьбы с неприятелем.

Так, к сожалению, от войн во все времена страдали не только враждующие стороны, но и та часть суши или земли, где велись боевые действия.

Интересно, что войны не только уничтожали флору и фауну, но и способствовали распространению животных и растений по свету. Например, опустошающее нашествие хана Батыя принесло с собой разрушения, гибель людей и… новые виды степных растений (к примеру, просо и аир). Теперь следы этого исторического события в виде необычных для этих мест растений видны в пойме Оки, в Московской области и других русских землях, где проходили кони Батыя.

С тех пор прошло много веков. Сегодня совершенно нет необходимости поджигать траву — это не отпугнет врагов, не прибавит плодородия почве, не сделает заброшенный участок красивее, а только уничтожит растения, животных и приведет к пожару. Огонь истощает почву, убивает полезных насекомых и уничтожает кладки птиц, от таких поджогов сгорают луга, леса, торф, страдают жители и небольших поселков, и крупных городов.

Помните, пожалуйста, об этом.

| Матвей Орехов |

Художник Евгений Морозов | |

| Страничка автора | Страничка художника |